45 anos depois, “Superman, o Filme” (1978) retorna às telonas para relembrar porque é o clássico absoluto do gênero.

Escrever sobre “Superman, o Filme” (1978) em 2024 pode ser uma tarefa difícil de se executar sem cair num certo anacronismo. Longa pioneiro no sucesso massivo dos super-heróis no cinema, o clássico filme do diretor Richard Donner, primeiro com o emblemático Christopher Reeve encarnando o Homem de aço, retorna às telonas em edição especial remasterizada nesta quinta (26).

Com um orçamento de US$55 milhões de dólares (cerca de US$255 milhões atualmente com correção), e faturamento de cerca de US$300 milhões (US$1,4 bilhão hoje), o longa foi grande sucesso de público e crítica à época de seu lançamento, sendo premiado com o Oscar de melhores efeitos especiais em 1979.

Justamente por sua relevância histórica, este é um filme que já foi exaustivamente analisado por diversos críticos e pesquisadores da linguagem audiovisual ao redor do mundo. Por um lado, isso é excelente! Uma fonte de consulta infinita com opiniões e pontos de vista totalmente diversificados. Por outro lado, como contribuir com relevância sobre esse tema?

Acredito que a resposta dessa questão esteja, principalmente, na experiência subjetiva de cada um em relação ao filme. Não somente ao assisti-lo, mas também ao identificá-lo em suas diferentes e inúmeras reproduções, adaptações e citações ao longo desses 45 anos.

No meu caso, lembro de assistir a icônica interpretação de Christopher Reeve pela primeira vez ainda na infância, através de uma sessão dessas de domingo da tv aberta. Dos detalhes do enredo em si lembrava pouco, mas tinha uma recordação vívida do meu pai assistindo ao meu lado e comentando o quanto foi marcante assistir no cinema o Super-homem de Reeve voando pelas cenas de maneira tão visualmente convincente.

Desta vez, quase 20 anos depois, à convite do Festival do Rio em parceria com a Warner, pude ter a experiência de assistir este marco audiovisual da maneira como ele melhor pode ser aproveitado: na tela grande, com som dolby digital de alta qualidade.

Isto porque, do ponto de vista cinematográfico, Superman é um clássico em todos os sentidos da palavra. Um suspiro final do que foram as produções norte-americanas da Hollywood clássica dos anos 50, adicionando a inovação técnica e estética típica da nova Hollywood dos anos 70.

Representante autêntico de uma época em que os longas-metragens ainda eram assistidos exclusivamente nos cinemas, este é um ótimo exemplo de produção que soube dialogar diretamente e de maneira popular com a experiência histórica da sala de cinema e toda a linguagem envolvida neste ato. Sua estética única e inovações técnicas, aliados com uma narrativa direta e leve, certamente marcaram os espectadores que assistiram na época os personagens Superman e Lois Lane (Margot Kidder) voando pela primeira vez pelos céus de Metrópolis.

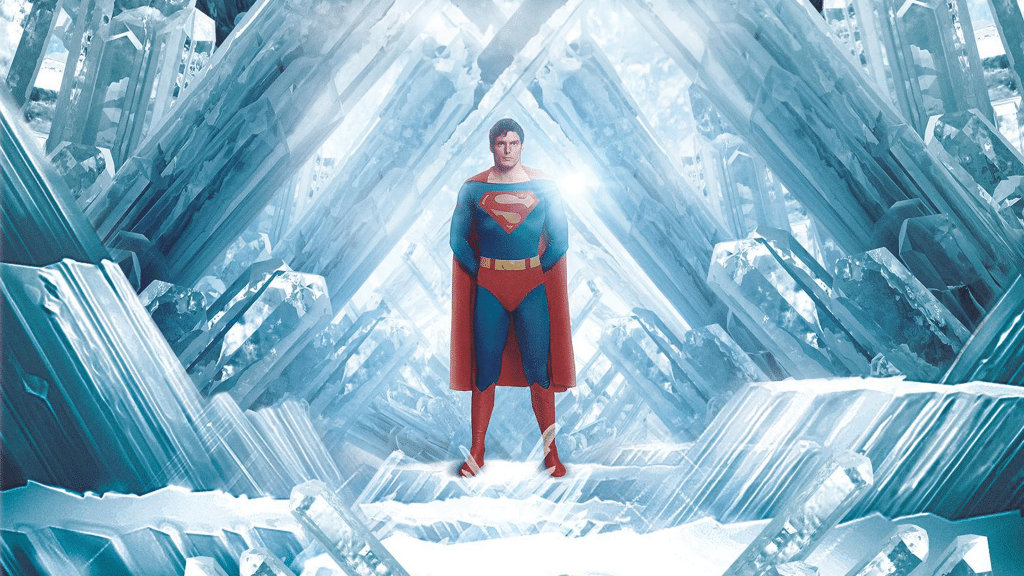

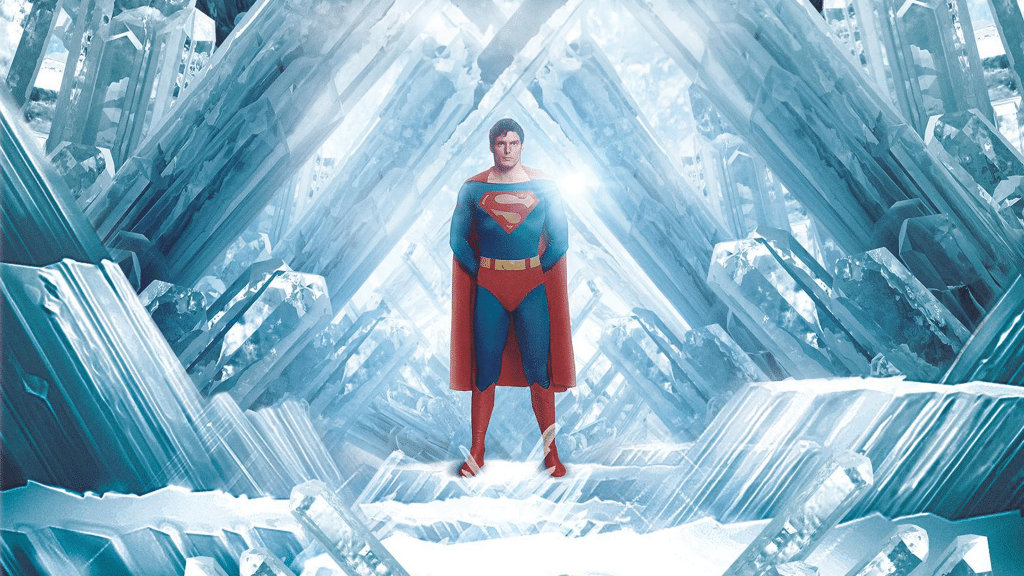

“Superman, o Filme” (1978) | Warner

Logo na introdução, ao apagar das luzes da sala, com as fontes azuis surgindo magicamente sobre um fundo estrelado, embalado pela trilha sonora épica, já é possível entender que estamos diante de um filme com uma identidade forte e única.

Uma mistura delicada entre toda a grandeza de sua produção, de sua história e dos símbolos que ali estão contidos. Mistura essa que iria ditar a tonalidade e método adaptativo da maioria dos filmes de super-heróis que viriam a seguí-lo. Não necessariamente reproduzindo seus mesmos símbolos, mas imprimindo a identidade e ideologia de seus personagens através do melhor que a técnica cinematográfica poderia oferecer em cada época.

Impossível também não citar a trilha sonora única de John Williams. Sempre se provando uma força da natureza, são as músicas de Williams que fazem o filme transitar entre o épico e o cotidiano; entre o mágico, o fantástico e o sensível. Para variar, o responsável pela trilha sonora de filmes históricos como Star Wars e Indiana Jones, também lança aqui um tema icônico, que embala toda a narrativa do filme (além de continuar sendo reconhecido até os dias de hoje, mesmo por pessoas que eventualmente não tenham assistido ao filme de Richard Donne).

É curioso enxergar hoje, 45 anos após seu lançamento, como os filmes pioneiros de seus gêneros trabalham livremente em cima dos estereótipos mais marcantes de seus personagens, sem medo de abordar de maneira frontal, e até mesmo explícita, os principais eventos narrativos que compõem estes personagens tão conhecidos. É claro que isto ocorre porque este longa precede temporalmente a grande maioria dos filmes de seu gênero, sendo justamente ele o criador destas convenções que viram a ser reproduzidas posteriormente.

São nestes filmes que vemos esta narrativa de super, tão exaustivamente explorada na atualidade, em sua versão menos contaminada por fórmulas mercadológicas e mais fiel ao que o personagem representava na época (uma vez que, em 1978, o personagem “Superman” já tinha mais de 40 anos de existência).

Mas afinal, o que diabos o personagem representava na época? E mais, o que será que ele representa hoje em dia?

Mergulhando na linguagem em si, aqui vemos talvez a versão mais poderosa do Homem de aço, capaz de feitos absolutamente grandiosos. Ao mesmo tempo, seu lado humano, representado na persona de Clark, se mostra talvez a mais pura e ingênua de todas elas. É esta dualidade, brilhantemente performada por Reeve, que dita a mensagem principal que o filme carrega.

Ao final dos anos 70, o mundo vive uma arrastada extensão da Guerra Fria, com a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética se expandindo para as diferentes esferas da comunidade internacional. No cinema não foi diferente.

Não vou me alongar muito aqui na análise política dos filmes norte-americanos produzidos durante o período da Guerra Fria, mas a interpretação dos símbolos do filme “Superman, o Filme” que ignora o contexto histórico em que a produção esteve inserida é justamente aquela que tende ao anacronismo.

Já ao final da década de 30, quando os Estados Unidos ainda se recuperavam de grave crise econômica, o alter-ego de Clark Kent surge nos quadrinhos como uma salvação milagrosa para o imaginário cultural do povo, um sopro de esperança para as camadas mais populares da sociedade, onde os quadrinhos possuíam grande entrada devido ao seu baixo valor.

Já ao final da década de 70 (data de lançamento do filme de Donne), a posição econômica e política dos EUA na comunidade internacional havia mudado, assumindo protagonismo internacional e travando guerra ideológica com a URSS.

Ainda assim, novamente um dos personagens mais identificados com a cultura norte-americana retorna ao foco da discussão popular, desta vez propagando o sonho americano (personificado em Superman) para o mundo inteiro através do cinema, oferecendo o seu modelo como triunfante frente ao outro polo ideológico e bélico presente no globo. Em alguns aspectos, esta interpretação do personagem fica muito evidente, como na cena em que o Homem de aço voa na tentativa de impedir que mísseis caíam no território norte-americano, preocupação presente no imaginário coletivo do período da Guerra Fria e diversas vezes retratado em filmes e séries norte-americanos.

Superman surge aqui (assim como a trilha sonora de John Williams) como uma força da natureza que se impõe moralmente diante da corrupção dos homens, estabelecendo a ordem e respeitando as regras (a menos que estas regras impeçam que ele faça “o que é certo”).

A entrevista com Lois Lane no terraço de seu apartamento expõe a tentativa de consolidação de Superman como mártir moral do povo (e, possivelmente, do mundo inteiro) de acordo com a moralidade cristã protestante anglófona norte-americana: ao se apresentar, Superman informa que não conta mentiras e que sempre faz o que é certo. Depois, ao ser questionado por Lois o motivo do kryptoniano estar na Terra, Kal-El prontamente responde “I’m here to fight for truth, justice and the american way!” (“Estou aqui para lutar pela verdade, pela liberdade e pelos ideais norte-americanos”). Curioso pensar que Jor-El tenha enviado seu filho kryptoniano à Terra justamente para defender os ideais dos Estados Unidos, não é?

“Superman, o Filme” (1978) | Warner

A persona humana do personagem também não fica para trás na representação moral idealizada do sonho americano. Clark, apesar dos grandes poderes, trabalha como jornalista no “Planeta Diário”. Após uma infância pacata familiar na área rural norte-americana, ele abdica de qualquer condição material que seus poderes poderiam lhe gerar para que pudesse viver de maneira simples. Sua realização principal não está em riquezas, mas sim nas relações que constrói ao longo da vida. Sua vida é dedicada à vocação de benfeitor da humanidade, liderando os humanos para o progresso sem jamais interferir no curso natural da História.

De toda forma, é claro que esta interpretação do personagem também se consolidou ao longo dos anos que sucederam o lançamento do longa e os desdobramentos históricos do século XX. Inclusive, até mesmo produções contemporâneas estadunidenses discutem esta visão, apresentando personagens como Homelander (Antony Starr) da popular série The Boys (2019-2024).

Outras cenas curiosas representam esta adaptação do Super-homem enquanto mártir moral do ocidente, como quando o Homem de aço aconselha à Lois que pare de fumar para evitar câncer de pulmão ou quando os dois personagens flertam abertamente falando da cor das roupas íntimas de Lois, enxergadas por Clark através de sua visão de raio-x após uma cena de flerte entre os personagens típica de melodramas da época.

“Superman, o Filme” (1978) | Warner

São detalhes narrativos que falam muito do pensamento corrente da época, criando um personagem que jamais passará dos limites aceitáveis pela sociedade, mesmo possuindo todos os poderes até para subjugar e dominar. São os norte-americanos imprimindo, através de uma estética arrojada e técnicas pioneiras, uma amostra de sua bondade (que é, obviamente, proporcional ao tamanho de seu poder de fogo).

O homem de aço aqui realiza seus maiores feitos sem desferir nem um soco, realizando todos os seus atos mais marcantes de heroísmo dos quadrinhos clássicos. Kal-El salva o gatinho de cima da árvore, evita que um avião em pane caia em queda livre, ao mesmo tempo ele é capaz de desviar o curso de um míssil. O foco aqui não está em cenas de ação e lutas coreografadas, mas sim nas possibilidades inimagináveis que tais poderes proporcionam à um homem e nas implicações filosóficas que sua própria existência garantiriam. Prepare-se para um final muito surpreendente e polêmico, aliás, onde o Homem de aço será capaz de feitos realmente impressionantes!

Diante de todo este contexto, reforço que o cinema é o lugar perfeito para embarcar em tão brilhante execução. O filme realmente causa uma sensação fantástica e sua duração, que pode ser considerada longa para atual geração de espectadores, transcorre de maneira divertida e agradável. Algumas cenas são longas e contemplativas, criando uma sinergia entre o espectador e as imagens reproduzidas em tela. Mesmo com uma tecnologia muito inferior à atual, a técnica aplicada nas cenas de voo de Superman triunfam em criar a verdadeira sensação de voar junto do personagem como muitos outros filmes tentaram posteriormente sem sucesso.

Os efeitos visuais envelheceram de maneira muito honrosa ao seu material original, imprimindo um certo glamour atemporal à estética do filme, que dialoga bem com a já citada e intencional dualidade de seu protagonista e com a própria narrativa.

Lex Luthor (Gene Hackman), também aparece aqui de forma um pouco diferente do que os espectadores mais novos podem conhecê-lo. Acompanhado de um atrapalhado ajudante, o arqui-vilão surge aqui em uma versão bem humorada funcionando como um alívio cômico ao filme e reforçando a linguagem popular e leve da narrativa.

Fica nítido que o filme foi trabalhado para ser não somente uma versão pioneira de Superman nas telonas, mas também a definitiva. Impossível de ser superada, com o personagem no ápice de seus poderes e sua representação ideológica, diante de uma lógica de produção norte-americana que vivia o auge de sua reformulação narrativa e consolidava de vez sua influência frente ao mercado cultural do mundo inteiro. Não à toa, todos os principais elementos técnicos dialogam de maneira sublime com a ideologia embutida nesta história, o que torna todos os elementos cinematográficos envolvidos na produção absolutamente marcantes.

Tudo funciona como um reloginho neste longa, que imprime sua marca através de elementos proeminentes, como a encarnação histórica de Christopher Reeve, a narrativa objetiva e leve, os efeitos especiais inovadores e a trilha sonora icônica que nos conduz dos eventos mais épicos aos mais cotidianos. Assisti-lo no cinema é uma experiência aconchegante e mágica, que certamente remete seus espectadores ao clima do que seria a vivência de uma sala de cinema do final da década de 70 e emula toda a grandiosidade dos filmes hollywoodianos dos anos 40 e 50.

Por fim, vale muito lembrar que “Superman, o Filme” (1978) retorna às telonas em versão remasterizada. Uma ação da Warner para celebrar os 45 anos do filme, além de promover o documentário contando a trajetória de seu ator principal: “Super/Man: The Christopher Reeve Story”.

O documentário estreia dia 17 de outubro e conta a história de vida do astro americano, que saiu do anonimato ao estrelato ao protagonizar o filme objeto de discussão desta crítica. Após grande sucesso do filme e suas sequências, o ator virou símbolo e teve sua imagem fortemente vinculada ao próprio Superman no imaginário popular. Em 95, Reeve sofreu um acidente e perde os movimentos de seu corpo do pescoço para baixo. A partir daí, passa a ser símbolo também de superação, apoiando diferentes causas sociais financeira e ideologicamente.

“Superman, o Filme” (1978) | Warner

Se você nunca viu, ou mesmo se já viu, vale muito correr para assistir “Superman, O Filme” (1978) nas telonas. É certeza de uma experiência única, misturando fantasia, elementos de ficção científica, uma estética absolutamente glamourosa (as botas vermelhas são demais!) e trilha sonora marcante. Sem contar a eterna encarnação de Christopher Reeve como o Homem de aço, que perdurará eternamente como uma das maiores sinergias entre personagem e ator. É um clássico que, como qualquer outro que atinge o status de atemporal, envelhece como um vinho, reforçando os motivos que o fizeram atingir tal patamar e imprimindo experiências que só seriam possíveis através de sua própria existência.

Leia também: